- Startseite

- LaTeX

- XeTeX

- LuaTeX

- Groff

- HTML

- Typst

- Schriftarten

- Typographie

- Freie Software

- Workshops

- Geologie

- Schriftstellerei

- Impressum

Formatierungsvorlagen für geologische Säulenprofile

Vorwort

Die Schematisierung eines geologischen Profils – sei es die Darstellung einer Abfolge von Gesteinskernen (aus Bohrungen) oder die Skizzierung eines Übertage-Aufschlusses – erfolgt üblicherweise dergestalt, daß an einer vertikalen Orientierungslinie, die der Teufe (Bohrungen) oder der Höhe über Grund (Aufschluß) entspricht, mehr oder weniger kastenförmige Einheiten angelegt werden, die der Hauptgesteinsart entsprechen (sog. Säulenprofil).

Die Orientierungslinie liegt meist am linken Rand, und nach rechts wird die Gesteinsabfolge aufgetragen. Die Breite der Gesteinseinheiten (Abstand von der Orientierungslinie) richtet sich zumindest in klastischen Systemen (Tone, Schluffe, Sande, Kiese, und ihre verfestigten Äquivalente) nach der Korngröße, wobei auf der Abszisse der zunehmende Abstand von der Orientierungslinie mit der zunehmenden Korngröße korreliert (tonige Einheiten am schmalsten, sandige und kiesige Einheiten am breitesten). Für andere Gesteinsarten (Evaporite, Magmatite, Kohlen etc.) gibt es diesbezüglich keine allgemeingültigen Vorgaben; nachfolgend stelle ich meine Methode vor.

– Soweit die trivialen Vorkenntnisse. –

Die hier gezeigten Anleitungen sind nicht als dogmatische Vorlagen gedacht und können frei abgewandelt werden, insbesondere für nichtklastische oder nichtsedimentäre Systeme. Sie haben sich in der Praxis bei der Bohrkerndokumentation (»Kernbefahrung«) und im Aufschluß für mich bewährt.

Formatierungsvorlage aus der Praxis

CC BY-NC-SA

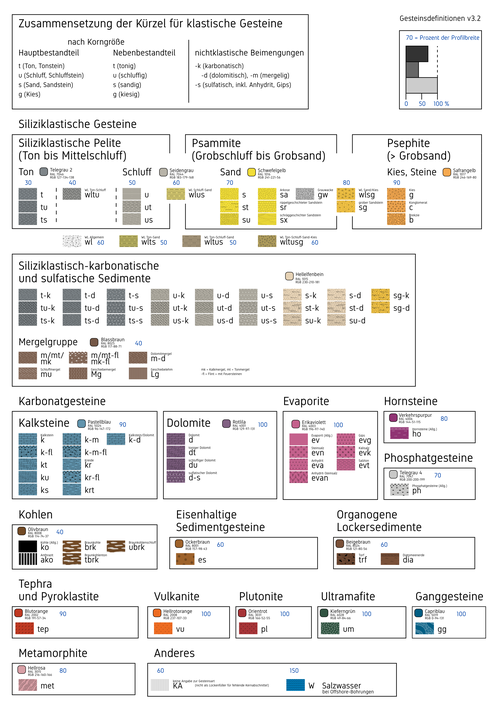

Nachfolgende Vorlage habe ich während meiner geologischen Laufbahn erfolgreich für die Formatierung von Gesteinsserien in Tiefbohrungen des Norddeutschen Beckens angewendet. Als Software kam Strater zum Einsatz.

Oben gezeigte Vorlage (Abb. 3) basiert auf unzähligen Versuchen, die unterschiedlichen Lithologien möglichst harmonisch hinsichtlich Farbe, Breite und Textur abzustimmen und so darzustellen, daß zusammengehörige oder bemerkenswerte Einschaltungen intuitiv wahrgenommen werden. Die Vorgabe soll nicht kartographisch verwendet werden, sondern in Säulenprofilen für die Darstellung von obertägigen Aufschlüssen oder Bohrungen.

- Für die Farben habe ich mich am RAL-System orientiert. Hellere oder dunklere Abwandlungen einer Hauptfarbe kennzeichnen unterschiedliche Beimengungen (z.B. karbonatische Beimengungen bei siliziklastischen Gesteinen).

- Die Gesteinstexturen sind meinem Texturen-Paket für geologische Darstellungen entnommen.

- Die Breite der Profilsäule (blaue Zahlen in der Abbildung) orientiert sich an der 100%-Breite der dargestellten Profilsäule. Ist diese beispielsweise 4 cm breit (= 100 %), dann muß ein Schluff 2 cm breit (= 50 %) gezeichnet werden.

- Die in Abb. 3 verwendeten Kürzel beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung in der Software Strater. In einem dort nutzbaren Wörterbuch-Modul können Gesteinstypen dieser Art mit Textur, Farbe und Breite festgelegt werden. Das Kürzel ist dann der Wörterbucheintrag.

- Die Kürzel sind auf leicht nachvollziehbare Weise zusammengesetzt. Unter den siliziklastischen Gesteinen markiert der erste Buchstabe den Hauptbestandteil (t = Ton, s = Sand), während der zweite Buchstabe einen Nebenbestandteil kennzeichnet (tu = schluffiger Ton, st = toniger Sand). Ein vorangehendes »wl« steht für »WechselLagerung« und bedeutet eine mehr oder weniger unspezifische Mischung aus den Hauptlithologien (wltu = Wechsellagerung aus Ton und Schluff, ohne Wichtung, welche Lithologie dominiert).

- Die in Abb. 3 genutzten Möglichkeiten für magmatische und metamorphe Gesteine sind bewußt ungegliedert gehalten (z.B. werden alle Vulkanite ungegliedert mit »vu« dargestellt). Grund dafür ist, daß mit den Tiefbohrungen im Norddeutschen Becken zum überwiegenden Teil käno- und mesozoische Sedimente mit nur seltenen magmatischen oder metamorphen Einschaltungen durchteuft worden sind. Eine Differenzierung ist aber denkbar, wenn man geologische Profile speziell von magmatischen oder metamorphen Serien darstellen möchte. In dem Fall kann auf die Textur-Vorlagen zurückgegriffen werden, um die Gesteine besser zu differenzieren.

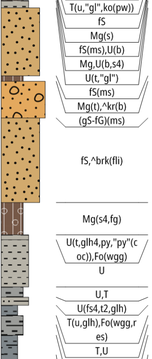

In der praktischen Umsetzung kann das dann wie nebenstehend gezeigt aussehen: Die Breite der kastenförmigen Einheiten entspricht der Klastengröße, d.h. Grobsand und Kies sind am breitesten, Ton am schmalsten, Schluff liegt dazwischen.

Die rechts daneben angeordnete Beschriftung ist ein Beispiel, wie man petrographische Informationen codieren kann (hier: SEP3-Schlüssel). Jedes Kürzel entspricht einer Hauptlithologie oder einem Attribut, beide können geschachtelt werden. "fS" steht beispielsweise für Feinsand, "U" für Schluff, "Mg(t)" für tonigen Geschiebemergel usw.

Numerische Methode für Profilbreiten

Version 1.06 vom 26.09.2018, Kurzfassung

Im folgenden wird eine alternative Darstellung unterschiedlicher Profilbreiten beschrieben.

Darstellung der Hauptgesteinsart

Wie im Vorwort beschrieben, wird die Hauptgesteinsart durch eine sog. Profillinie gekennzeichnet, die im Abstand von der Orientierungslinie variiert; in (silizi)klastischen Systemen nimmt der Abstand auf der Abszisse mit zunehmender Korngröße zu (Abb. 1 und 2). Die wichtigsten Stützpunkte sind: Ton, Schluff, Sand und Kies. Eine weitere Unterscheidung in Feinsand, Mittelsand, Grobsand sowie Feinkies und gröber ist sinnvoll; eine Unterteilung in Feinschluff, Mittelschluff und Grobschluff ist dagegen unsinnig, da makroskopisch schlecht unterscheidbar. Demzufolge gebe es auf der X-Achse wenigstens 6 Markierungen: (1) Ton, (2) Schluff, (3) Feinsand, (4) Mittelsand, (5) Grobsand, (6) Feinkies und so weiter.

(Anmerkung: Die Begriffe »Schluff« und »Silt« bzw. »Schluffstein« und »Siltstein« sind synonym zu behandeln. »Schluff« ist der deutsche Ausdruck, »Silt« der englische.)

Es liegt nahe, diese Markierungen auf einer X-Achse in einem gleichbleibenden Abstand einzurichten, beispielsweise alle 0,5 oder 1 cm. In dieser Beschreibung stelle ich eine alternative Vorgehensweise vor, die dem natürlichen Charakter der Korngrößen entgegenkommt: Während sich Tone und Schluffe (bzw. Ton- und Schluffsteine) makroskopisch nur wenig unterscheiden (genauer: mit bloßem Auge kaum unterschieden werden können), treten sandige und gar kiesige Partien auffällig hervor. Dementsprechend sollten die Abstände der Markierungen weiter gesetzt sein, sodaß auch die Profillinie auffälliger absteht.

Damit die Abstände nicht willkürlich gesetzt werden, bietet sich die Möglichkeit an, die Markierungen nach Fibonacci-Zahlen (-Verhältnissen) einzurichten (Abb. 4). Zwischen der Markierung »Ton« und »Schluff« steht ein Abstand von 2 mm (oder cm); zwischen »Schluff« und »Feinsand« 3 mm, dann 5 mm (Grenze Feinsand/Mittelsand). Anschließend werden die Abstände wiederholt, also weitere 2 mm bis zur Grenze Mittelsand/Grobsand, nochmal 3 mm bis zur Grenze Grobsand/Feinkies usw. Auch wenn die natürliche Fortsetzung der Fibonacci-Folge (nach 5: 8, 13, 21 etc.) zunächst sinnvoll erscheint (da eine Korngrößen-Änderung umso deutlicher hervortritt), wird das Profil unhandlich breit: Bei einer Auflösung von 1:50 (1 m Gestein = 2 cm Papier) ist eine Profilsäule breiter als 5–6 cm unsinnig.

Eine Pufferzone von 2 bis 3 cm (Abb. 4) sollte in jedem Fall zwischen Orientierungslinie und der ersten (Ton) Markierung liegen, damit von der füllenden Textur überhaupt etwas erkennbar ist.

Markierung in nicht-klastischen Systemen

Nicht-klastische Gesteine (z.B. Evaporite/Karbonate, Kohlen) und kristalline Gesteine (Vulkanite/Plutonite, Metamorphite) können nicht zwangsläufig nach »Korngröße« angeordnet werden. Man beachte, daß für Magmatite (Plutonite, Vulkanite) und Metamorphite üblicherweise eine Einteilung nach Modalbestand (mineralogische Zusammensetzung) erfolgt, während sie bei Sedimentgesteinen auf Modalbestand (z.B. Evaporite) oder Korngröße (z.B. Sandsteine, Kalksteine) basieren kann. Bei Vulkanoklastiten, die zwischen Vulkaniten und Sedimenten stehen, ist auch eine Einteilung nach Genese (z.B. Autoklastite, Hydroklastite) oder Korngröße (Asche, Bomben) möglich. Ich schlage für nichtklastische Gesteine folgende Einordnung vor:

- bis zur Ton-Markierung werden gezeichnet: Evaporite, Kohlen und Vulkanoklastite

- bis zur Schluff-Markierung werden gezeichnet: Metamorphite und Chemisch-biogene Sedimente (außer Kohlen und Evaporite)

- bis zur Feinsand-Markierung werden gezeichnet: Magmatite (Plutonite und Vulkanite)